- A+

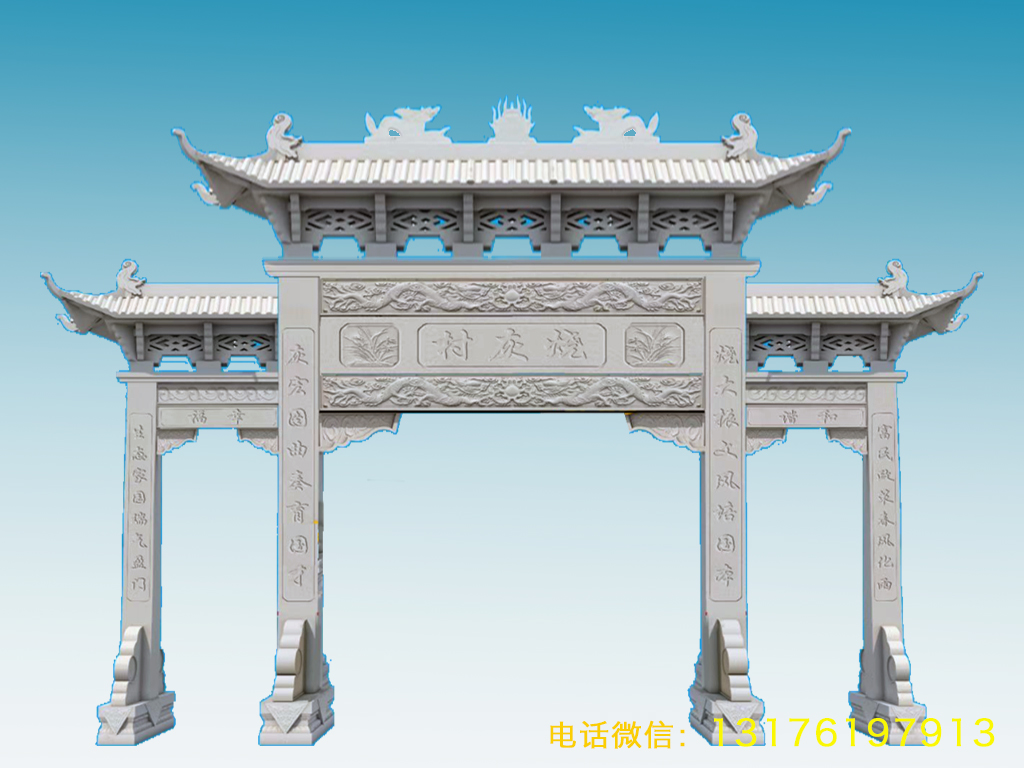

许国牌坊,您亲身探访过吗?在徽州,那东西可不只是石料堆砌而成。曲折回环,层层叠叠,共有八个牌坊,显得十分威严。牌坊上镌刻着众多官职名号,许国的名字后面连带着好几个头衔,如少保、太保、礼部尚书、武英殿大学士,这些名目着实令人费解。此人究竟掌管哪些事务?为何武英殿大学士的位次排在尚书之后?这其中的缘由颇为深奥,甚至比牌坊的建筑构造更加复杂。

说起许国,并非轻易就能达到他那样的地位。回想我们小的时候,谁不曾被父母用“要成就一番事业”的叮嘱反复教育?许国当时大概也是厅堂里挂有类似牌坊的志向。他父亲或许说过,朝廷高官的官衔必须念起来才显气派。然而当他真的做了官,才明白牌坊上的文字并非随意排列的。大学士在牌坊前对礼部尚书行礼,这情形有点像饭桌上长辈请人入座,表面看是尊敬,等座次排定后谁居上谁处下其中内情颇为复杂。

明朝的官僚体系,具体而言,与我们当今的机构——上级与下级之间,表面之下,并非仅凭职位高低来衡量。洪武十三年,朱元璋首先推行了“集权政策”,废除了宰相制度,意图亲自掌控一切。试问谁没有过“独断专行”的欲望,然而结局却是,朱元璋不久便感到身心俱疲,仿佛刚完成紧急项目汇报的负责人。事务堆积如山,权力虽大,却消耗巨大。他实在撑不住了,又把那帮所谓的“四辅官”请来,这些人都是书香门第的后代,没什么社会关系大学士牌坊,为人正派得很,看起来就像是刚走出校门的学生。朱元璋对此倒是挺高兴,毕竟没人能和他争权,可要说实际工作——他们却是个外行,只能袖手旁观,稀里糊涂的。

又过了两年,那四位辅佐官员也被罢免了。这种来来往往,朱元璋好比儿时摆弄玩具,觉得组合不妥就更换。实在无计可施时,他又把翰林院里负责撰文的读书人召来构思对策。授予他们诸多名目:编修、检讨,另外还添上一项“翰林院兼管各司文稿事务”。这好比给公司写手加了个小组长的职位,上司满意,部下也就默默干活。

到了洪武十五年,牌坊上出现了“殿阁大学士”这个头衔,紧接着就增设了华盖、武英、文华、文渊、东阁五个“阁”,这些职位都属于五品官员。虽然被称为大学士,却没有“内阁”的资格。简单来说,这些官职确实存在,但实际权力还在逐步探索中。明成祖朱棣登基后,对这一制度进行了调整,“辅政”的职责就像老年人喜欢摆弄花盆一样,总是试图找到更合适的位置。朱棣做出安排,要求官员们不能只挂虚名,要真正动脑筋想办法,于是文渊阁这个地方被称作“内阁”,尽管刚开始并没有多少实际权力。

真有意思,一旦适应了既定规则,权力就不知不觉地扎下了根。永乐朝时,内阁的职位并不显赫,没有人被捧到极高的位置,甚至许多官员的品级还不到“正五品”。然而情况发生了变化,事务日益繁杂,内阁成员的话语权却不断增强。尤其值得注意的,是永乐二十二年那次北伐,皇帝在军中驾崩,朝中权贵众多——人们原以为会引发动荡,但最终制定决策的却是内阁。安排哀悼事宜,具体实施方式,一群由翰林院培养出来的大学士们经过商议,所有细节都处理得当。他们意识到:这些“文人”并非仅仅擅长文学创作,在关键时刻,他们的作用甚至超过朝中权贵。

内阁一路向上,历经洪熙、宣德至正统初年,经历诸多起伏,职位也逐步提升。仁宗在位期间,杨士奇晋升为礼部侍郎,并被任命为华盖殿大学士;杨荣则担任太常卿,兼任谨身殿大学士。之后,两人相继被提拔为尚书,并加封太保、太傅。当时,进入内阁的人员包括尚书、侍郎以及大学士。大学士未必在相关机构任职,仅在文渊阁直接服务的,才算真正属于内阁范畴。这项制度,类似于现今机构的正式与非正式人员区分,表面上看都有名分,但实际掌握权力的仅限于特定群体。

另外有一件事容易让人产生疑问,担任的职务多大学士牌坊,但官职等级却很杂乱。“晋升高位”这件事,从一品、二品、三品,有多种组合方式。晋升为公孤、太子师、太子少保就能达到一品,搭配尚书、侍郎则分别是二三品,若不晋升官职只担任大学士,官阶仍是正五品。这与你现在“虚衔增补”得来的顾问相似,名号虽响亮,但实际权力大小,取决于皇帝的考量。

无论怎样安排职位,六部之中吏部地位最为重要。明朝仁宣时期,吏部尚书尚未成为内阁成员的惯例。景泰三年,王文才得以转变身份,从左都御史升任吏部尚书,并因此进入内阁。可见,能否加入内阁,不仅取决于个人才能,还需考虑朝廷的动向以及皇帝的性情。

在嘉靖、隆庆、万历年间,内阁权力达到极盛。六部尚书等官职虽然名目繁多,一旦内阁插手,无人敢阻。权力斗争激烈,最终形成大学士排在尚书之前的局面,旧有规矩被彻底打破。首辅制度最为突出,设想一下,一个由五六人组成的集体,却仅由一人最终决定事务。这好比负责某项事务,只有主管拥有决定权,其他人只能看他的脸色行事。首辅的职位特殊,他们可以“持笔批答”,直接在皇帝的决策上签字确认,无人能够干预。严嵩、徐阶、张居正三人,权力掌握得紧,手下几乎人人自危。

张居正尤其如此,考成法实施之后,内阁便将六科、六部悉数纳入掌控之中。六部尚书看似管家,实则掌控实权者已非旧人。张居正的内阁权力,堪称“宰相”之位也不为过。然而再有权势,世间亦无永恒的权柄。到了明末,万历朝之后,牌坊上的字迹不再耀眼,内阁权力逐渐式微,终至“明月几时有,把酒问青天”的落寞境地。

许国和张居正属于同一历史时期。万历十一年,许国凭借礼部尚书的身份进入内阁,然而实际上,当时他连“次辅”的职位都未能获得。牌坊上镌刻的名字赫赫扬扬,但在官场中,他的名字也仅仅是众多官员中的一员。可以想象,当许国登上八面牌坊时,内心是否掠过一丝复杂感受?那些头衔繁多,究竟有多少人真正明白其中的含义?

官场竞争激烈复杂,规则如同烹饪技艺,表面看似精彩纷呈,其中滋味唯有参与者才能体会。部分人终其一生遵循既定范式,依照身份顺序度过余生,细想之下,这份坚持究竟蕴含多少真挚情感?纪念先贤的牌楼依然矗立,八面棱角已被岁月磨得光滑,那些佩戴官帽的显赫姓名,究竟象征着尊荣还是无尽的感慨?漫步在徽州的老街巷弄,夕阳中牌坊的轮廓宛如一位沉稳的隐士。世间风云变幻莫测,权势更迭循环往复,然而那些名字究竟源自何人的激情与落寞,始终无人能够说个明白。

- 我的微信

- 这是我的微信扫一扫

-

- 我的微信公众号

- 我的微信公众号扫一扫

-