- A+

文化中国

徽州文化:千年传承与时代新命

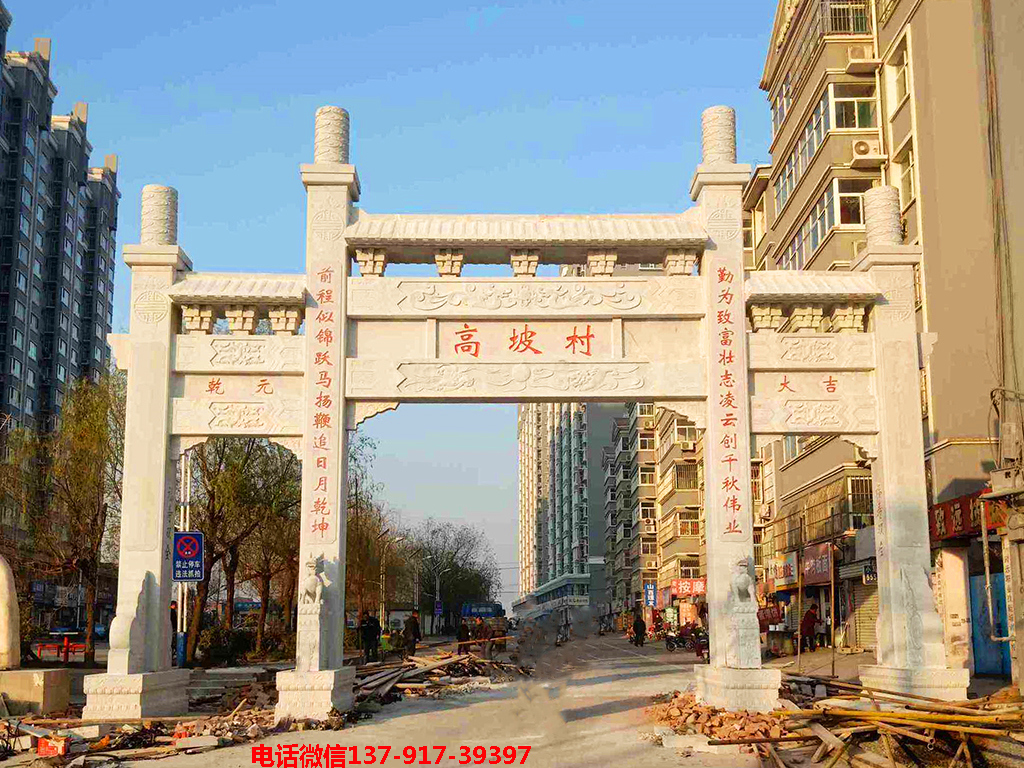

长城石雕

中华文化,璀璨似星河。徽州文化,身为中华出色传统文化多姿之一支、绚丽之一脉,历经千年沉淀,凭借其特殊的地域特性、完备的文化体系、深厚的内在涵养、鲜活的传承脉络、丰富的内容形式以及鲜明的时代价值,呈现出向周边辐射、对全国影响、在世界波及的文化穿透力度还有影响力,成为具备标识性意义的区域文化典范。

自党的十八大以来,国家那儿的领导人有三次亲自来到安徽进行考察,着重表明要强化对于历史文化的保护举措,始终秉持着创造性转化以及创新性发展的原则,在行进发展社会主义这一先进文化、大力弘扬革命文化、用心传承中华优秀传统文化这些方面共同 exert 力量,去推行徽州文化、长江文化、淮河文化、大运河文化以及黄梅戏文化等等的研究工作,进而更进一步地促使文化和旅游二者融合起来去发展,等等这些,给安徽文化建设 出了蓝图,明确了方向。党的二十届四中全会提出来,要激发出全民族文化创新创造的活力,让社会主义文化繁荣兴盛地发展 。安徽用心努力地去学习、彻彻底底地去贯彻国家领导人所提出的文化思想,深度深入地挖掘徽州文化当中蕴含的精神内核,条理清晰地梳理其演化进程,费尽心思地探索创新发展的路径,不间断地持续提升它在当下时代所具备的生命力,从而使得徽州文化在新时代闪耀出熠熠生辉的光彩。

一、徽州文化的内在底蕴:多元一体的精神谱系与文化基因

存在着一个历史文化地理范围叫做“徽州”,它涵盖了歙县、休宁、黟县、祁门、绩溪、婺源这六个县,从北宋宣和三年也就是公元1121年的时候,把“歙州”改成为“徽州”开始,一直维持着长期稳定以及繁荣的态势,进而形成了有着独特魅力并且一直延续到现在的徽州文化。它所具备的魅力,一方面源自因为独特地理环境而孕育出来的文化个性,另一方面源自中原文化与本土智慧相互融汇而造就的深厚底蕴。徽州文化不是单一呈现的文化现象,而是一个包含思想的,涵盖学术的,涉及经济的,有关艺术的,关联医学的,关乎生活等多维度领域的完整体系,它多元一体,特色鲜明彰显特别之处并内涵丰富,可称作理解中国传统乡村社会与文化的“活化石”有其独特意义。

多元文化个性由山水形胜孕育。徽州处于“介万山之中”的位置,东边存在大鄣之固,西边有浙岭之塞,南边具备江滩之险,北边拥有黄山之阨。这种呈现“环山为障、依水通达”态势的地理格局,对徽州文化“内敛凝聚”以及“开放兼容”的双重性格进行了深刻塑造。相对封闭的山区环境,致使徽州在历史上较少遭受外部冲击,宋代以后,本土除清代“咸同兵燹”外,鲜有战争发生,文化因此得以自主发展且完整保存;连接钱塘江、流入鄱阳湖进而汇入长江的水系,成为徽州人走出去的重要通道,这其中催生了“足迹遍天下”的徽商群体,也使得徽州文化能够向外辐射,从而形成“核心区—辐射区—影响区”的传播格局 。因大山存在着阻隔,以及水路具备着通达,这既培育出了徽州人那种厚德载物、耕读传家的守正品格,又塑造出了徽商自强不息、“无徽不成镇”的开拓精神,并且使其成为了徽州文化最为鲜明的地域印记。烟雨徽州呈现出朦胧美,田园徽州展现出自然美,村落徽州具备仪态美,这些勾勒出了一幅清新淡雅的山水画,从而让其成为了人们心里十分向往的“诗和远方”, 。

被誉为中华优秀传统文化瑰宝以及安徽优秀乡土文化金名片的徽州文化,呈现于一张图片,那是2025年10月1日,在安徽省黄山市黟县宏村景区,彼时游人如织,此图片来自人民图片,由许家栋拍摄。

催生中原文化移植的是“衣冠南渡”,徽州文化得以立地生根,是在中原文化移植之后,它以深厚根脉融入江南大地,并发展成独一无二的一种文化形态,西晋末年,由于北方战乱频繁发生,中原世家大族纷纷逃往江南避难而南迁,这就是“衣冠南渡”,徽州存在着相对自主的自然地理环境,是很不错的的“避难之所”,此地因为“永嘉之乱”、唐末战乱以及“靖康之变”,陆续迎来三次移民高潮,中原移民与当地本地人融合,积极移植中原文化,其中一点是通过血缘和地缘相合并构建了乡村社会 。中原士族迁入徽州之后,并未改变,而是始终毫不动摇地坚守,严格遵循“尊祖、敬宗、收族”的传统,以家族为单位集中居住在一起,对族内事务进行更严格、更细致的管理,由此逐步形成了这样一种局面:历经千年的家族墓地,没有一捧土被随意翻动;拥有千丁的大族,从来没有分散各处居住;传承千载的家族谱系,没有丝毫紊乱。各个宗族积极主动地促使血缘性与地缘性相互融合,进而发展成为“名族”,在继承延续中原“郡望”的基础之上,形成了独特的“村望”文化,就如同俗语所说“相逢哪用通名姓,但问高居何处村”,一个村庄只有一个姓氏,一个姓氏仅存在于一个村庄,诸如“篁墩程”、“昌溪吴”、“许村许”、“考川胡”、“三田李” 等等,简直就是 “郡望” 的缩小改进版本,最终构建起具有汉唐遗风的社会形态。二是该项为农耕技术革新,徽州当地土著原本过着那样的生活,即“刀耕火种,取给山林” ,移民迁入之后,出于生存方面的考虑之计,引进了中原地区发达的农业生产技术以及手工业技艺,将其结合山区实际再加以改进与运用,旨在进行山区农业的系统性开发,他们改变了当地农作物的品种结构,推广了水稻、茶等的种植徽州全部牌坊,到唐代的时候,水稻成为了当地的主导作物,徽州也渐渐成为全国重要的茶区 。他们引入中原地区那般发达异常的水利灌溉技术,开发打造出“堨塘式”的山区农业灌溉系统,此为中原“堰渠式”引水灌溉系统以及“塘陂式”蓄水灌溉系统于徽州区域的规模缩小且加以改进的版本。南宋时期曾担任徽州知州的袁甫,在《知徽州奏便民五事状》里讲道:“这个州的农田大多借助水利,凭借溪流堰坝之水的称作堨,开凿田地用以蓄水的称作塘。动工兴建虽说困难,可是带来的益处十分广泛,持续不断地加以修治,被灌溉到的农田非常之多。”依据明弘治年间所编撰的《徽州府志》记载显示,宋代的徽州已然存在堨1771处、塘陂2206处。三是崇文重教所养成的 。徽州,尚武之风在梁陈时期得以显现,右文之习在唐宋之世得到振兴,其秉持着守礼率义的传统,自古以来便是如此。中原士族迁入之后,积极地去发展教育,广泛传播儒家文化,在乡里进行教化以及向社会传授礼仪。到宋代的时候,徽州形成了山间茅屋传出书声的风气,发出了为问山中有何好,山中剩有读书人的疑问,如此而为文化繁荣预先埋下伏笔。

厚重的积淀把持续发展的因子激活了。南宋之后,徽州步入稳定发展阶段,其内在的历史文化积淀被激活,进而产生并形成了若干标识性文化符号,这些构成了文化发展的坚实基础。其一,是“程朱阙里”。宋代理学的奠基者程颢、程颐以及集大成者朱熹,其祖籍都是徽州,他们的先世都来自歙县的篁墩。南宋咸淳五年,也就是公元1269年,度宗下诏赐“文公阙里”,如此朱熹成为中国历史上第二个配享“阙里”名号的人。随后,徽州人经过不懈努力,把篁墩构建成“程朱阙里”,最终得到官方认同。一种深深的“阙里情结”,激励着徽州人,徽州人自觉接受以朱子之学为代表的儒家思想,徽州人研究以朱子之学为代表的儒家思想,徽州人传播以朱子之学为代表的儒家思想,使得儒家文化价值观构成徽州人传统价值观的核心与基础。二是被称作“东南邹鲁”。南宋的时候,徽州已经有了“邹鲁”这样的赞誉。明弘治年间的《徽州府志》记载,“自从朱子之后,成为士人的大多明白义理之学,被称作‘东南邹鲁’”。明清时期,徽州“就算是只有十家的村落,也有诵读的声音”,徽州文风昌盛,徽州教育发达。这为徽州社会与文化的长期繁荣发展提供了沃土。三是被叫做“礼义之邦”。南宋之后,徽州人依照朱子《家礼》,把仁爱当作核心,去弘扬以及践行儒家文化价值观与伦理规范,要求族里人“敬宗睦族”,求取宗族的兴盛繁荣,从而达成“亢吾宗”;推广到族邻与乡邻,以仁义作为核心,倡导“比邻敦睦”,谋求乡村의和谐安稳,进而实现“睦乡邻”; 在乡村治理方面施行“礼法合治”,大力推行揖让之风,践行“礼为先、法为度”这一原则。 这样一来,把徽州社会塑造成为“礼义之邦”,给徽州文化의长久繁荣营造了良好社会条件。四是“徽商故里”。南宋之后,中国的政治重心南迁,中国的经济重心开始南迁了,中国的文化重心出现南迁情况,南宋王朝把都城建立在了临安,也就是如今的杭州,更是直接促使形成了巨大的消费空间。徽州紧挨着临安,存在新安江直接相连接的状况。徽州人抓住上天给予的时机,利用好地理上的便利条件,把本土所制造出来的木材,将本土所产出的茶叶,将本土所生产的漆器,还有“文房四宝”等物品,沿着新安江顺着水流运输售卖。就这样,徽商兴起了。到了明清时期,有着“天下的百姓依靠农业生存,徽地的百姓依靠商业生存”的说法,形成了规模庞大的徽商群体,既对中国社会迈入近代化的进程产生了深刻影响,又为徽州地区社会与文化的繁荣昌盛和持续不断的发展提供了坚实稳固的经济基础。身为徽州人的王茂荫,是唯一在《资本论》里出现的中国人,他的货币理念具备前瞻性,拥有创新性,并且与徽商的繁荣存在紧密联系。

徽剧,是中国戏曲里重要的传统剧种当中的一个,它跟徽州历史紧密关联在一起,承载着徽州人民对于美好生活的那种向往之情,在2006年的时候被列入到首批国家级非物质文化遗产的名录里。有这样一张图,时间是2025年3月,地点呢是安徽省黄山市祁门县闪里镇文堂村老街,场景是徽剧演员正在那里演出。这张图由安徽省委宣传部提供 。

系统的演进达成了完整的文化体系,徽州文化的形成乃是一个系统演进的进程,其始终处于动态、活态的传承以及延续当中,具备内在的整体性,如此培育并促导出的文化形态同样具有一脉相承的整体性、系统性,从而形成了“文成风、学成派、商成帮、俗益雅”的繁荣景象,在思想学术领域,形成于南宋的“新安理学”传承了理学正统,尤其以朱子学为宗,延续了600余年。“徽派朴学”属于“乾嘉学派”里的“皖派”,它代表着清代考据学的最高成就,戴震等学者凭借“实事求是”精神推动学术创新 。于艺术范畴之内,“新安画派”将情感寄托于山水景致,成为自明清起始,中国山水画艺企及的一座高峰,陆续涌现出渐江、黄宾虹等好些名家;徽派篆刻、徽派版画等别具一格,在华夏文化史上占据重要位置;徽剧至今已有300多年历程,它不但孕育了京剧,并且中国南北几十个地方戏曲剧种都跟它有着紧密相连的血缘关联;徽州三雕(砖雕、木雕、石雕)技艺精湛,呈现出极高的审美水平。在工艺技艺范畴之内 ,徽州刻书达成了徽州印刷出版业历经几百载岁月的高质量进步 。徽派建筑达成了北方四合院跟南方干栏式建筑的圆满融合 ,变成了在中国人内心之中理想的乡村形象 。存在1000多年历史的徽派盆景 ,具备苍古跟奇特以及遒劲跟凝重还有浑厚等特点 ,于中国盆景艺术领域独具魅力 。徽墨显现出“拈来轻、磨来清、嗅来馨”的特质 ,歙砚拥有涩不留笔且滑不拒墨的特性 ,它们都是文房之中的珍贵宝物 ,深受历代文人雅士看重 。于科技跟生活范畴之中,“新安医学”构建起完备的学术体系,有名医不断涌现出来,医学著作数量众多,一直传承到如今,在华夏传统医学史上占据相当重要的地位;明代的数学家程大位所做出的贡献极大地促进了数学的普及,《算法统宗》将明代以前的珠算成就集合于一体;以徽馆菜作为代表的徽菜,挑选食材十分讲究精细,着重突出原汁原味并且兼顾各个地方的口味,不但契合了古代人的需求,而且也十分符合现代人的要求。这些文化形态既各自独立地发展着,又彼此关联相互支撑,一同形成了徽州文化的丰富内涵,展现出徽州人理性务实的创造精神。

二、徽州文化的传承脉络:从千年积淀到活态延续

徽州文化的魅力所在,并非是那种废墟遗址类的文化,不是那种考古挖掘类的文化,也不是历史传说类的文化,而是一种有着突出鲜明现实性的文化,它存在着自我始终连贯一致的系列传承情况,并且直至如今仍然留存有大量的文化遗迹存在 。

这呈现出儒家文化的生动实践,徽州自宋元年来,理学得以阐明,道系相继流传,就好像可以把世次连接起来一样,徽州文化对于儒家思想的传承,从来就不仅仅停靠在文字的层面,而是把仁义礼智信转变为能够被感知、能够加以践行的生活准则,在建筑、教育、家族仪式等各类生产、生活场景当中实现具象化的表达,黟县西递村作退一步想的老宅就是典型的例证。清道光年间的时候,胡文照辞官归隐了,他在修缮祖居之际,为了能让路人挑担更便利,为了能让路人推车更顺畅,为了能让路人行走更轻松,便主动把正屋墙角削去三分,还让阁楼临街后退一步,并且在门额上题写了“作退一步想”,以此告诫后代子孙秉持“裁直为圆、方便他人”的待人处事方式,遵循邻里和睦之道。儒家文化里和谐、礼让等价值理念在徽州被生动阐释且开展了实践。

那种“日用而不觉”的情形实现了深度融入,我们生而为中国人,最根本之处在于我们具备中国人独有的精神世界徽州全部牌坊,存在着百姓日常使用却没有察觉到的价值观,徽州文化所拥有的生命力在于它从来没有脱离民众的日常生活,而是转化成了衣食住行方面的文化基因,达成了那般“润物细无声”的传承,在徽州文化圈里,直到如今还留存着丰富的文化遗产,物质文化遗产大多贴近老百姓的生活状况,就像世界文化遗产之地皖南古村落的西递村以及宏村,依据不完全统计,有着中国传统村落371个,各级重点文物保护单位达到了1055处。乡村民间是绝大部分非物质文化遗产根植之处,其多贴近人们生产方式,像徽派传统民居营造技艺,程大位珠算法,还有中国传统制茶技艺及其相关习俗,比如黄山毛峰、太平猴魁、祁门红茶、婺源绿茶等。这些文化遗产所体现的是徽州人的共同价值理念,其活态传承性很强,至今在徽州社会仍能得到广泛认同与应用 。

社会治理能够平稳运行,徽州文化的整体性传承,在社会治理层面有更突出体现,具体表现为对“礼法合治”原则的坚守。徽州社会把“义”、“礼”当作治理的柔性纽带,秉持法治及法度的精神,二者于内在进行结合,从而形成了一整套方法与步骤,通过这些一步步去化解社会矛盾和纠纷,这有效保证了徽州传统社会千百年的稳定。在往昔古代徽州的乡村之中,当民间出现纠纷之后,大多首先是由当事者凭借着中人进行协商,通过议约的形式来实现和解;倘若没有成效,便会将其诉诸于族老以及乡贤那里,以此来寻觅调解与仲裁;而其终极的解决方式方才是向官府鸣官诉讼。清代所著《新安竹枝词》里面记载有:“雀角何须强斗争,是非曲直有乡评;不投保长投文会,省却官差免下城。”“乡评”所具备的作用以及“文会”的功能在明清时期的徽州乡村获得了极大程度的发挥,既对制度权威起到了维护的作用,又留存了人情的温度,其所蕴含的自治、德治智慧,在当代乡村治理里仍然发挥着重要的作用。

那集中承载着文化记忆之处,徽州呢从古至今文风一直昌盛非凡,教育也极为发达突出,进而产生出数量庞大的历史文献,向来有着“文献之邦”这样的美誉,其中传世的典籍文献超过8000部,存世的徽州谱牒超过6000部,已经被发现的徽州文书超过80万份,已经拓印的在1949年从前就刻立的徽州碑刻超过1500通 。尤其是徽州民间文书档案大量产生并有留存,体现出、同时也反映了古代徽州人的一种情况,是他们的生活态度以及价值理念,这是由一种务实理性精神所引发导致的结果,并且还是一种契约诚信意识的深度展示,它构成了徽州传统社会千百年来得以持续发展的维系因素。在2024年5月的时候,徽州文书“徽州千年宗姓档案”成功被选入《世界记忆亚太地区名录》。它们是徽州社会跟文化发展所产出的结果,还是构成徽州文化记忆的实证性材料,直接造就了一门学问,也就是“徽学”,它有着百年时长的历史影响力,有着深刻的学术影响力,有着广泛的国际影响力,是迈向世界的著名学问 。

这些文化遗产,皆是徽州传统社会跟文化发展的自然生成之物,展现了传统社会里徽州人生产、生活以及社会交往的实际状态,形象地描绘出徽州文化历经千年传承、持续的演变脉络,整体结构完好,具备鲜明的文化辨识度。

三、推进新时代徽州文化建设

步入新时代,徽州文化于保护跟发展里展现新生命,造就出一系列具备创新性的实践成果,给中华优秀传统文化的创造性转变、创新性进步供给了有益经验之谈,表现出彩。

推进文脉赓续传承,靠的是整体性保护。启动了徽州文化生态保护区建设,还制定并实施了《安徽省徽州文化生态保护区管理办法》 ,做到把文化保护跟生态保护、民生改善相互结合起来。“遗产活在当下”得以实现,徽州堨坝—婺源石堨被选入世界灌溉工程遗产名录,这既对古代水利设施起到了保护作用,同时又能持续发挥灌溉功能;中国重要农业文化遗产里的安徽休宁山泉流水养鱼系统、安徽歙县梯地茶园系统等,直至如今始终在发挥着相应作用;徽菜烹饪技艺、徽笔制作技艺、徽墨制作技艺、歙砚制作技艺等众多传统技艺,不但始终在传承,而且于新时代取得了蓬勃发展;徽州鱼灯等非物质文化遗产项目成功转变为文创产品,进而形成了新兴产业链 。

徽墨,乃中国传统制墨技艺里的珍品,它的制作工艺繁杂,涵盖炼烟、制墨、晾墨、打磨、描金等10多道工序。现今,有不少徽墨手艺人依旧坚守着古法制墨工序。在2024年12月3日,于长城石雕处,制墨手艺人正在晾墨,此图由新华社施亚磊拍摄并发布 。

文化旅游融合促使文化资源进行转化利用,徽州的人文以及乡村旅游已然或者正在变成徽州文化圈各个市、县的支柱产业,以黄山市来讲,徽州乡村人文休闲旅游的门票总人数,在一九九年的时候还不到黄山风景区的十分之一,到二零一五年已经达到一千二百多万人次,是黄山风景区的四倍,二零二四年全市游客接待量达到九千二百二十二点九万人次,推动文化旅游融合必定得有良好的自然环境作为基础。一直以来,从古到今,徽州人对生态环境保护都极为重视,就宗族而言,得把这写进族规家法里,对于乡村社会来讲,各地设有“禁碑”,而违禁处罚条款大多是“罚戏”一台。在新时代,徽州人践行绿水青山就是金山银山的理念,如今的黄山市,拥有82.9% 的森林覆盖率,空气质量优良率超过98%,地表水优良率达到100%,为徽州文化保护传承营造出了山清水秀的优美环境。

拓展国际传播要“讲好中国故事”。徽州文化是中华优秀传统文化典型的缩影,是中华优秀传统文化的标本,是中国故事极为鲜活的载体之一。近些年来,安徽把全球化视野树立起来,举办了安徽国际文化旅游节、徽学学术大会等系列主题活动,推动民间对外交流在多领域、多渠道、多层次展开。黄山市多次举办重大外交活动,成为全球惹人瞩目的“国际会客厅”,用生动活泼的形式把徽州文化风采向世界展示。黄山市设立了国际传播中心,借由运用现代信息技术,去将徽州文化在国际上的知名度给提高,把徽州文化在国际上的影响力给增强。

千年的徽州之地,传承着优秀的文化,百年的徽学领域,继承着时代的使命。在新时代的新征程当中,安徽深入展开学习,贯彻国家领导人的文化思想,坚持做到推陈出新,朝着新的方向前行,大力去发展文化事业以及文化产业,积极探寻宣传、文化、艺术、旅游、影视融合发展的新路径,还有新平台,努力推动徽州文化传承发展的各项工作,实现破壁出圈,达成登顶出彩,进行改革出新,达成项目出效,从而为文化强国的建设做出新的贡献 。

- 我的微信

- 这是我的微信扫一扫

-

- 我的微信公众号

- 我的微信公众号扫一扫

-